前の味噌に手がついたため、令和7年3月に味噌を仕込んだ。

その時の問題点、前年までご贔屓にしていた地元鹿角市の「造り麹屋」が諸事情で廃業していた。 仕方なく、今回は麹の自作を余儀なくされた。

幸いにして、知人から隣町大館市の本多麹店の情報を得ていたので、次回からはここからの購入を考えたい。

Ⅰ 今回使用した材料

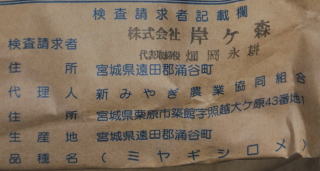

1、大豆 ミヤギシロメ 15Kg→1斗 例年だと30㎏1袋 5,000円+αで入手出来たが、今回は、その倍近くまで価格アップしていた。

2、食塩 「日本海水」の並塩 10Kg 昨年まで9㎏にしていたが、保存中のカビ発生が気になっていたので1㎏増やしてみた。

余談であるが、日本塩学会の論文を見て、高価な市販塩に比べてそんなに組成は違わないと判断し、並塩一本にしている。

3、米麹 アキタコマチ20Kgを3回に分けて仕込んだが、大変であった。

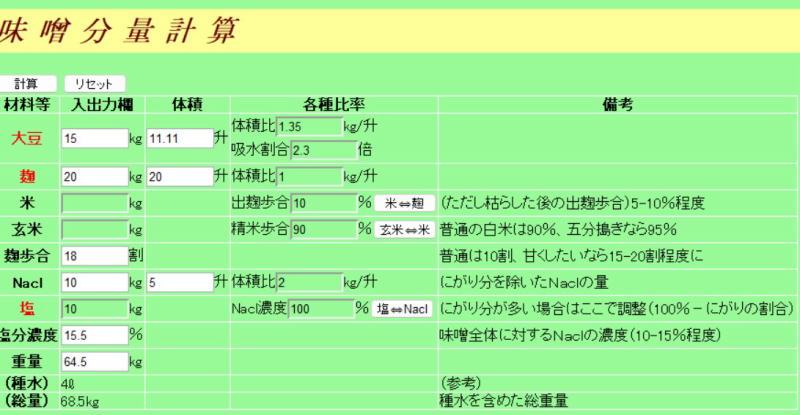

Ⅱ 味噌の分量計算

下の表に照らし合わせると、我が家の味噌は、大豆11升:麹20升:塩5升 なので、田舎の言い方で、

「豆1升:麹2升:塩5合」あわせの「2倍麹味噌」となる。

Ⅲ 作業1 糀づくり

(1)米を24時間水浸→1時間水切り→1時間蒸し

圧力鍋で蒸したが、圧をかけないとパラパラの蒸し米になるが、うっかり圧をかけてしまうと、粒同士がくっ付き「ご飯」状態になるので要注意である。

(2)麹菌を植える。

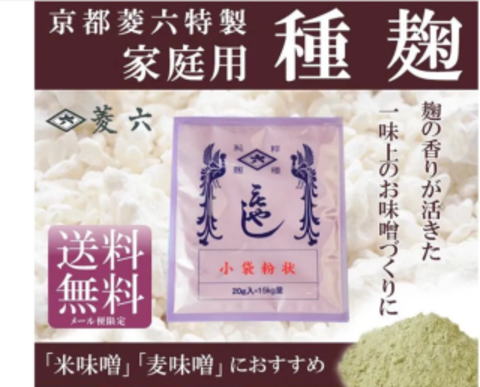

素手で撹拌できる程度の温度になった段階で麹菌を混和した。 種菌は、かわしま屋で販売している京都菱六製を使用。

この種麹、発酵初期は白い菌糸の色だけど、後半は黄色い胞子に覆われ、麹全体が緑色になる。

(3)温度を30度に保ち、蒸し米がコウジカビに覆われるまで、菌を育てた。 二日目になると発酵熱で40度を超えるため、撹拌冷却作業を要求される。

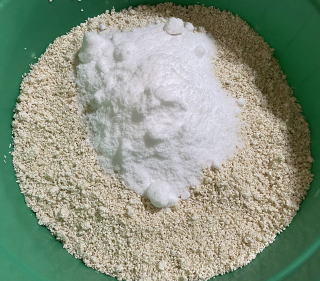

(4)出来上がった麹に「並塩」を加え、「塩切り麹」にして常温保存した。塩切り麹は、冷暗所で3ヶ月程もつと記されていた。

Ⅳ 作業2 豆蒸し・混和・味噌摺り

(1)大豆を24時間程浸水し、その後、圧力なべで、今度はしっかり圧をかけて1時間ほど蒸した。

(2)粗熱が取れた後、保存中の「塩切り麹」と種水を混和&撹拌し、その後、ミンサーですりつぶした。

(3)樽詰めをした。夏が終わった頃に天地返しを行う。

※寒い今年の3月、麹の事情によって、やや半月以上もかかったが、ようやく手前味噌造りを終えることが出来た。本当にお疲れ様でした。